Sie sagen, es regne nie in Pristina. Wasser sei knapp, die Tanks meist leer. In den ärmeren Vierteln können sich die Menschen deshalb nur ein paar Stunden am Tag die Hände waschen. Jetzt aber regnet es seit fünf Tagen. So ist das eben, sagen sie, in dieser Stadt sei alles möglich.

Natürlich nimmt er sich Zeit. Der Mann des Volkes bittet in sein Rathausbüro. Shpend Ahmeti ist seit über hundert Tagen Bürgermeister von Pristina. Je nachdem, wen man fragt, ist sein Wahlsieg eine Sensation. Oder ein Skandal. Die meisten Menschen lieben ihn, aber seine Gegner sind mächtig. Gewisse Leute wollen ihn tot sehen.

Kosovaren posieren vor dem Newborn-Denkmal, errichtet zur Feier der Unabhängigkeit (Foto: Martin Theis)

Flaschensammler in Downtown Pristina: Für Plastik gibt es pro Kilo etwas Geld (Foto: Martin Theis)

Ahmeti bestellt per Telefon zwei Tassen Tee und lässt seinen Bärenkörper in einen Samtsessel fallen. Die Amerikaner sagen, er sei ein radikaler Nationalist, unfähig, Kompromisse zu schließen. In den Straßen der Stadt sagen die Leute: Er ist unsere letzte Hoffnung, es muss etwas passieren in diesem Land.

„Wir wollen mit den internationalen Kräften auf Augenhöhe verhandeln und nicht weiter bevormundet werden“, sagt Ahmeti. Er meint die Interimsregierung der Vereinten Nationen, die amerikanische Botschaft und die Mission der EU, die den Kosovo beim Aufbau eines Rechtsstaates unterstützen sollte. Während er mit sanfter Stimme spricht, bilden sich Furchen zwischen seinen Augenbrauen. Die groben Gesichtszüge, die grauen Haare, der große Bauch: Er wirkt alt für seine 36 Jahre.

Er kandidierte für „Vetevendosje“, zu deutsch: „Selbstbestimmung“. Eine Protestpartei, die sich lieber als Bewegung bezeichnet. Früher haben sie Barrikaden gebaut und die Stadt mit gesprühten Parolen übersät. Ahmeti hat in Harvard studiert, Public Policy, Schwerpunkt politische Entwicklung. Er ist einer, der freiwillig zurückkam, um sein Land mit aufzubauen. Nirgends ist Vetevendosje so erfolgreich wie in Pristina. Die Leute wollten ihn.

Die Baumafia wollte den Bürgermeister ermorden

Jetzt führt Ahmeti den Zwei-Fronten-Kampf, für den er gewählt wurde. Zum einen gegen den übermächtigen Einfluss der „Internationalen“, die heute viele als Besatzer empfinden. Zum anderen geht er gegen organisierte Kriminalität und die Korruption kosovarischer Beamten vor. Dafür ist das Land berüchtigt.

Er habe keine Angst, sagt er und winkt mit seiner rechten Pranke ab. „Von dem Mordkomplott habe ich ja nur durch die Polizei erfahren.“ Die habe die Verdächtigen festgenommen. Manche sagen, die Baumafia stecke dahinter. Viele Jahre lang hat sie in Pristina illegal Häuser errichtet. Nach dem Krieg herrschte deshalb architektonischer Wildwuchs. Ahmeti will das nicht länger dulden. Vor 14 Jahren wurde der oberste Stadtplaner erschossen, nachdem er illegale Gebäude hatte abreißen lassen.

Der alte Bürgermeister hatte ein luxuriöses SUV als Dienstwagen. Ahmeti ließ ihn verkaufen und fährt nun mit dem Bus ins Rathaus. Solche Gesten bedeuten viel im Kosovo. Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) berichtet, dass fast die Hälfte aller Kosovaren weniger als 1,50 Euro am Tag verdient. Jeder Dritte ist arbeitslos.

Kosovo ist das ärmste Land auf dem Balkan. Jene, die in den entscheidenden Positionen von Politik und Wirtschaft saßen, wurden trotzdem reich. Geschäfte unter der Hand. Die Leute fragen: Wo ist das ganze Geld hin, das Kosovo als Entwicklungshilfe vom Westen erhielt?

Die Kosovaren denken oft an Deutschland. Zum Beispiel, weil sie als Flüchtlinge dort waren. Weil man sie abgeschoben hat, als Kosovo wieder zur sicheren Zone erklärt wurde. Niemand hat gefragt, wo sie sich mehr zu Hause fühlten. In ihren verwaisten Heimatdörfern fanden sie ausgebrannte Häuser mit abgesprengten Dächern. Manche kamen schon vorher, um mit der UCK in den Krieg gegen die Serben zu ziehen, ihr Land zu verteidigen. Der Weg zurück nach Deutschland blieb fast allen versperrt.

Sehnsuchtsort Deutschland

„Deutschland zu verlassen war der größte Fehler meines Lebens“, sagt der Bauarbeiter.

„Als wir nach zehn Jahren wieder herkamen, habe ich kein Albanisch mehr gesprochen“, sagt der Jugendliche, dem fast alle Zähne fehlen.

„Ich suche im Internet nach einer deutschen Frau, die mich heiraten will“, sagt der Sportstudent, der Deutschland nur vom Hörensagen kennt.

Fast jeder versteht ein bisschen Deutsch. Viele sprechen die Sprache fließend. In Pristina gibt es Callcenter deutscher Firmen. Und welche von Betrügern, die Deutsche abzocken. Sie alle sind mit ehemaligen Flüchtlingen besetzt, die akzentfrei sprechen und sich für die Telefonate deutsche Namen ausdenken. Niemand merkt, von wo der Anruf wirklich kommt.

Viele Menschen haben Verwandte in „Gjermani“ oder der Schweiz. Ein, zwei Mal im Jahr kommen die mit großen Autos zu Familienfeiern oder, um Urlaub zu machen. Es gibt sie ja, die angenehmen Seiten des Kosovo.

Der junge Schriftsteller Art Haxhijakupi liebt diese Stadt für ihr Potenzial. Doch ihre Wirklichkeit bedrückt ihn. „Als Kind war Pristina für mich so etwas wie New York. Heute ist mein Lieblingsort der Flughafen, weil man von dort weit weg kommt.“ Er raucht wie eine Diva, elegant und ein wenig trotzig. In den nächsten Tagen wird er nach Oxford fliegen. Die Teilnahme an dem Creative Writing Workshop der Eliteuni gewann er mit einem Text in Form eines Liebesbriefs.

Art ist 22 Jahre alt. Downtown Pristina ist sein Habitat, durch das er sich in dörflicher Vertrautheit bewegt. Die Flaniermeile, die Künstlercafés, die gepflegt heruntergekommenen Bars, von denen Reporter schreiben, sie könnten doch glatt in Berlin-Kreuzberg stehen. Aber auch die Wohnblocks, in denen Menschen Müllcontainer durchsuchen, weil man für Plastik kiloweise ein wenig Geld bekommt. Seine Wohnung liegt im 13. Stock, in einem der Hochhäuser, in denen es nur morgens und abends fließend Wasser gibt.

Ein Leben zwischen Hochhausblock und Szenelokalen

Der Lohn für seine Englischkurse wird wieder nicht bis zum Ende des Monats reichen.Doch auf dem Weg durch die Cafés trifft er viele Bekannte. Weil das Geld bei allen knapp ist, helfen sie sich gegenseitig aus. Eine Freundin von ihm kellnert, spendiert einen Kaffee. Wenn eine Packung Zigaretten auf dem Tisch liegt, scheint sie allen zu gehören.

Hinter jeder Begegnung steckt eine Geschichte. Die Frau, die ihm gerade zugenickt habe, sei Künstlerin. Er habe für sie mal ein paar Texte schreiben sollen, was dann aber doch nicht geklappt habe. Die da, die sei Modedesignerin und arbeite bei einer großen Tageszeitung. Im Restaurant gegenüber, da isst gerade der Zahnarzt, der jüngst einen Wanderführer herausgebracht hat und außerdem den Tennissport im Kosovo aufbaut.

Das kulturelle Leben Pristinas liegt auf den Schultern sehr junger Menschen. Die Stadt gebiert kreative Allrounder, die sich mit zwei, drei Jobs gerade so über Wasser halten. Und Menschen, die ihre sinnlos gewordenen Tage in Cafés verbummeln. Sie scheinen darauf zu warten, dass das Leben anfängt, während es an ihnen vorbeizieht. Das Durchschnittsalter im Kosovo liegt bei 26 Jahren. Mit 30 sind die meisten verheiratet und damit beschäftigt, ein Haus zu bauen.

-

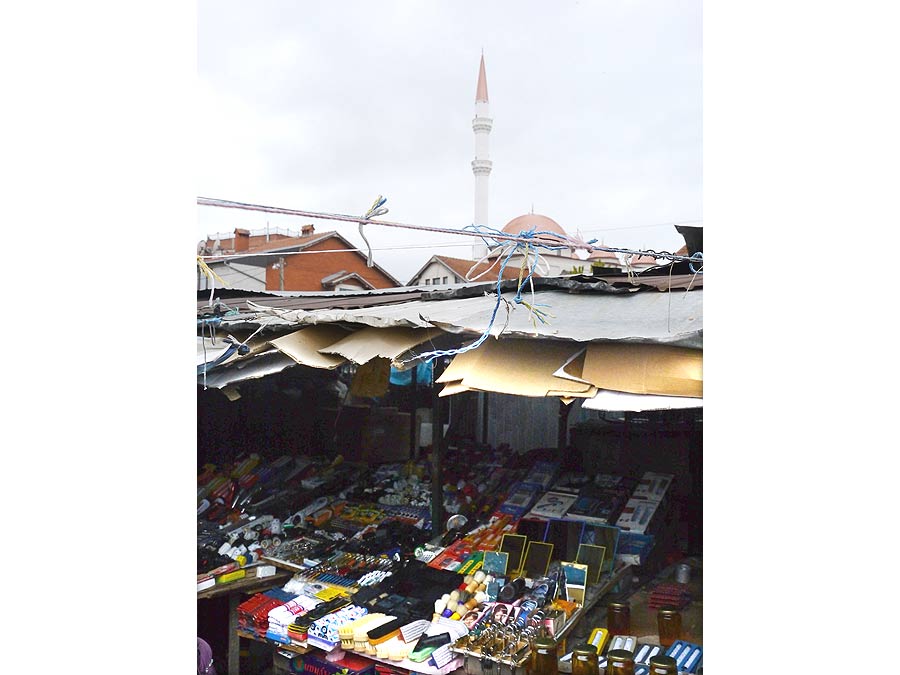

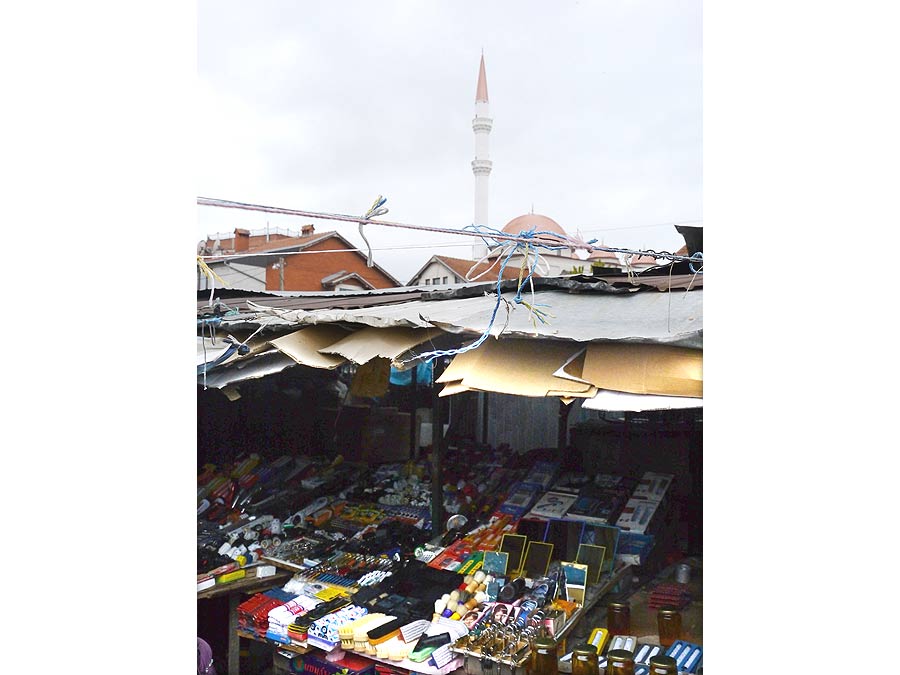

Das Marktviertel: Hier bekommt man von Montag bis Samstag fast alles, was man zum Leben braucht. (Foto: Martin Theis)

-

Ein Markthelfer, der mit seiner selbstgebauten Schubkarre gerade eine Ladung Gemüse abgeliefert hat (Foto: Martin Theis)

-

Spiegel, Socken, Eingelegtes... (Foto: Martin Theis)

-

...Messer, Abzeichen der Freiheitskämpfer.... (Foto:Martin Theis)

-

...der Adler als Nationalsymbol der Albaner prangt neben Imitaten von Designermarken (Foto: Martin Theis)

-

Hier kann man leicht vergessen, dass man sich in einer europäischen Hauptstadt befindet (Foto: Martin Theis)

-

Eine der vielen Moscheen im Viertel: Über neunzig Prozent der Einwohner sind Muslime (Foto: Martin Theis)

Art erzählt, wie ihn seine Grundschullehrerin ohrfeigte, weil er an seinem Geburtstag einen Kassettenrecorder mitbrachte, „Like a Virgin“ von Madonna auflegte und dazu tanzte. Wie er mit seiner Familie zu Fuß nach Montenegro floh und tote Kinder am Wegesrand lagen. Wie er in einem weißen Anzug von Christian Dior auf einer Party in Pristina tanzte und ein Typ ihm ins Ohr flüsterte: „Wenn du in fünf Minuten nicht verschwunden bist, schlage ich dich tot.“ Er hielt ihn wohl für schwul.

Ein anderes Viertel, eine andere Welt

„Ich habe großes Glück, dass ich im Kosovo geboren bin“, sagt Art dann und lächelt. An diesem Ort, wo nichts sei, wie es sein sollte, da habe er wirklich zu sich selbst gefunden. „Wäre ich in den USA aufgewachsen, würde ich vielleicht längst bei Google oder Apple arbeiten.“

Sein Blick schweift über das bunt zusammengewürfelte Interieur der Szenekneipe, in der früher auch mal mehr los war, in den Zeiten der großen Euphorie, nach der Unabhängigkeit. Menschen bei Zigaretten und Kaffee. „Das alles sieht von außen so schön aus“, sagt er, aber das sei nicht das wahre Pristina. Es sei das Pristina der Wohlhabenden. Und der Internationalen, die fünfmal so viel verdienten wie die Einheimischen.

Ein anderes Viertel, eine andere Welt: Marktstände mit gefälschten Klamotten von Adidas und Gucci, Obst und Gemüse, haufenweise Wasserhähne und Plastikspielzeug. Männer mit langen Bärten schlendern Arm in Arm, von kleinen Moscheen blättert der Putz. Unfertige Häuser. Eine Frau hängt auf einem Balkon ohne Geländer die Wäsche zum Trocknen auf. An der Hauptstraße hoffen Tagelöhner, dass heute mal wieder jemand anhält und ihnen für ein, zwei Euro am Tag Arbeit gibt. Schwarzer Kohlerauch dringt aus den Schornsteinen auf die Gassen und beißt in die Lunge.

An der Flaniermeile: Cafékultur in Pristina (Foto: Martin Theis)

Zeichen des Krieges: Eine serbisch-orthodoxe Kirche, die nie fertiggestellt wurde (Foto: Konstanze Fassbinder)

In der Teestube sitzen nur Männer. Der Schwarztee kostet 20 Cent, Kaffee gibt es nicht. Auf 25 Quadratmetern hängt ein Dutzend Schilder, das in verschiedenen Größen und Formen sagt: Rauchen verboten. Seit ein paar Jahren gibt es das Nichtrauchergesetz. Seit ein paar Monaten kümmern sich die Behörden tatsächlich um dessen Einhaltung. Downtown funktioniert das. Aber hier sitzt neben jedem Schild mindestens ein Raucher, der in eine Untertasse ascht.

Das Rauchverbot interessiert hier niemanden

Der junge Mann hinter dem Tresen nimmt seine Hand vor den Mund, als wolle er ein Geheimnis verraten: „Zum Chai gehört eine Zigarette einfach dazu. Würden wir den Menschen das verbieten, würden wir kein Geschäft mehr machen.“ Falls sie erwischt werden, kostet das den Betrieb 3000 Euro, den Manager 500 und die rauchende Person 50. Sie müssten den Laden dicht machen, sollten sie auffliegen. Aber inschallah, so Gott will, wird nie ein Kontrolleur den Weg hierher finden. Unter den Gästen gäb’s ja auch keine Amerikaner, die der Rauch störe. Der junge Mann streckt die Hand über den Tresen und stellt sich vor: „Ich bin Shkumbin. Wer bist du?“

Er studiere eigentlich Wirtschaft. Die Teestube gehöre seinem Vater, der die Vormittagsschichten übernehme. Nachmittags arbeitet Shkumbin mit seinem Bruder. Er will alles genau wissen. „Woher kommst du? Deutschland?“ Sein Onkel habe dort gearbeitet, jetzt stehe er dort draußen an einem Marktstand und verkaufe Spielzeug. „Kennst du jemanden, der eine Firma hat?“

Shkumbin will im Sommer in Deutschland arbeiten. In einer Bar, auf dem Bau, egal wo. Work and Travel. „Ich bin gewohnt, hart zu arbeiten.“ Die Universität ermutigt die Studenten, im Ausland Erfahrung zu sammeln. Aber als Kosovare bekommt er nicht einfach so ein Visum. Er muss vorher einen Arbeitsvertrag bei der Deutschen Botschaft einreichen und hoffen, dass sein Anliegen genehmigt wird. Es gibt Agenturen, die solche Verträge vermitteln. Die Gebühr beträgt einen Monatslohn. Wenn es nicht klappt, ist das Geld trotzdem weg.

Wie immer stellt Shkumbin um Punkt 18 Uhr die Stühle hoch. Wochenende. Die Clubs in Downtown Prishtina kann er sich nicht leisten. Er wird heute trotzdem ausgehen, in irgendein Lokal an der Flaniermeile. „Nur einen Kaffee trinken“, sagt er, schenkt den letzten Chai ein und kippt die verbotene Asche in einen Eimer.

Martin Theis

Martin Theis hat sich in Pristina das Rauchen angewöhnt und dachte, er gehöre dazu. Bis ihn ein alter Mann in einer Teestube auslachte. Halb auf albanisch, halb mit Zeichensprache erklärte er, dass man schon sehr viel tiefer inhalieren müsse. Der Autor tat ihm den Gefallen – und gab anschließend auf.

Links zum Thema:

Kosovo-SerbenDie da oben, die da unten

Kosovo-SerbenDie da oben, die da unten PristinaWo nichts ist, wie es sein sollte

PristinaWo nichts ist, wie es sein sollte RückkehrerDreimal Deutschland und zurück

RückkehrerDreimal Deutschland und zurück Studentenproteste in PristinaDagegen! Dafür! Zukunft!

Studentenproteste in PristinaDagegen! Dafür! Zukunft! UranmunitionVerschossen, vergessen

UranmunitionVerschossen, vergessen Heiraten auf AlbanischDie Show ihres Lebens

Heiraten auf AlbanischDie Show ihres Lebens Junge KunstszeneÜberlebenskunst

Junge KunstszeneÜberlebenskunst Nationaltorwart Kushtrim MushicaEine große Nummer

Nationaltorwart Kushtrim MushicaEine große Nummer TV-Moderatorin Jeta XharraDie Unbequeme

TV-Moderatorin Jeta XharraDie Unbequeme Unterwegs in DragashEingewandert

Unterwegs in DragashEingewandert BundeswehrMission im Konjunktiv

BundeswehrMission im Konjunktiv UmweltKohle ohne Ende

UmweltKohle ohne Ende EDITORIAL

EDITORIAL Kosovaren posieren vor dem Newborn-Denkmal, errichtet zur Feier der Unabhängigkeit (Foto: Martin Theis)

Kosovaren posieren vor dem Newborn-Denkmal, errichtet zur Feier der Unabhängigkeit (Foto: Martin Theis) Flaschensammler in Downtown Pristina: Für Plastik gibt es pro Kilo etwas Geld (Foto: Martin Theis)

Flaschensammler in Downtown Pristina: Für Plastik gibt es pro Kilo etwas Geld (Foto: Martin Theis)

An der Flaniermeile: Cafékultur in Pristina (Foto: Martin Theis)

An der Flaniermeile: Cafékultur in Pristina (Foto: Martin Theis) Zeichen des Krieges: Eine serbisch-orthodoxe Kirche, die nie fertiggestellt wurde (Foto: Konstanze Fassbinder)

Zeichen des Krieges: Eine serbisch-orthodoxe Kirche, die nie fertiggestellt wurde (Foto: Konstanze Fassbinder)