Als der Krieg nach Banjska kommt, spielt der fünfjährige Nikola Radojković mit Freunden vor dem Haus seines Onkels. Das Dröhnen der US-amerikanischen A-10 Thunderbolt, Donnerkeil, von ihren Piloten liebevoll Warthog, Warzenschwein, genannt, durchschneidet das Rufen der Kinder. Die Wucht der ersten Explosion wirft Nikola auf die Knie. Die Scheiben der Häuschen von Banjska wackeln, Dachziegel zerscheppern am Boden. Die Menschen flüchten in das Kloster auf einem der Hügel, die das Dorf umgeben. Von dort aus können sie beobachten, wie die Flugzeuge noch acht weitere Male die Sendeanlage auf dem gegenüberliegenden Hügel bombardieren. Es ist der 1. Juni 1999, ein sonniger Dienstag, Woche zehn der NATO-Luftangriffe gegen die Truppen des jugoslawischen Machthabers Milošević in der damals serbischen Provinz Kosovo. Nach nicht einmal zwanzig Minuten ist die letzte Detonation im Tal verklungen. Der Spuk hat ein Ende – glaubt Nikola.

Vor dem Haus seines Onkels öffnet Nikola seine Jacke, um die Wunde an seinem Hals zu zeigen (Foto: Uli Reinhardt)

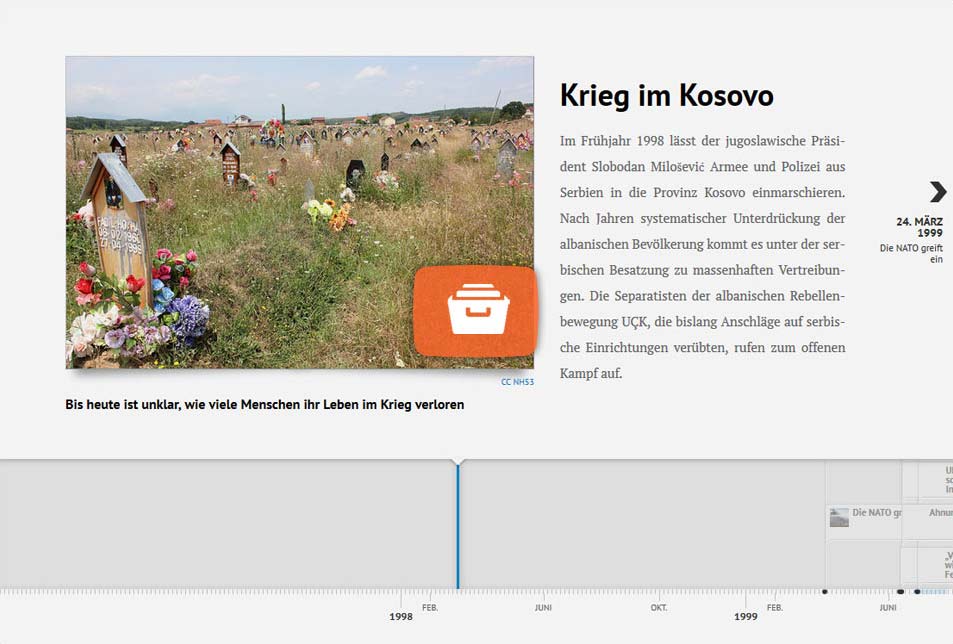

Jahre später. Nikola ist inzwischen in der Pubertät. Er verliert jeglichen Appetit. Es gibt Tage, an denen er nicht mehr spricht. Müdigkeit lähmt seinen Körper. Es folgen unzählige ergebnislose Untersuchungen, bis ein Arzt schließlich die ungewöhnliche Ursache für Nikolas Leiden gefunden zu haben glaubt.

Heute liegt der Krieg 15 Jahre zurück. Das Haus des Onkels ist renoviert, die Wände sind orangefarben verputzt. Der inzwischen 20-jährige Nikola stapft durch den regennassen Vorgarten, bis zu jener Stelle, an der er damals mit seinen Freunden spielte: ein Hügel, in den die Geschosse einschlugen. Lediglich ein frisch gepflügter Acker trennt den Spielplatz seiner Kindheit von der zerstörten Sendeanlage. Es sind vielleicht dreihundert Meter – keine Entfernung für einen Bombensplitter.

Nikola öffnet den Reißverschluss seiner Jacke. An seinem Hals kommt ein rosafarbener Fleck zum Vorschein. Dort, wo Nikolas Kehlkopf hervortritt, bildet der ansonsten stopplige Dreitagebart eine Lichtung. Die Haut ist seltsam verzogen, ähnlich einer Verbrennung. Wortlos schließt Nikola die Jacke wieder bis unters Kinn. Die Narbe an seinem Hals erinnert an jene erste Explosion vor fast fünfzehn Jahren. Ein Bombensplitter bohrte sich in seinen Hals – ein winziger Splitter, den Nikola nicht einmal bemerkte.

Im Frühjahr 2008 wird Nikola in Belgrad operiert. Die Ärzte entfernen dem Jungen den Bombensplitter aus dem Hals. Trotzdem verbessert sich sein Zustand nicht. In seinem Hals wuchern Geschwüre. Der nur 0,7 Millimeter große Splitter aus Nikolas Hals wird analysiert. Er enthält abgereichertes Uran.

Nach dem Krieg rückt die Bundeswehr mit Bodentruppen in den Kosovo ein. Im Feldlager in Prizren schraubt der 23-jährige Hauptgefreite André Horn am Fuhrpark herum. Fotos in einem Album, das André selbst beschriftet hat, zeigen einen hochgewachsenen jungen Mann. Er steht stramm zwischen Jeeps, kriecht unter Panzer, grinst auf fast jedem Foto.

Was ist abgereichertes Uran? Ein Erklärvideo

In einem Einfamilienhaus in Neupetershain, einem verschlafenen Dorf in der Lausitz, hält Udo Horn das Fotoalbum seines Sohns im Schoß. Udo Horn nimmt den letzten Brief in die Hand, den sein Sohn aus dem Kosovo schickte, geschrieben am 23. Januar 2001: „Ich bin zurzeit topfit, außer etwas Husten. Bei uns hier ist eine große Krankheitswelle angebrochen, und sehr viele sind schon flachgelegt. Wir haben jetzt sehr viel Stress in der Instandsetzung, da wir sehr wenige Leute sind und die Arbeit von den anderen mitmachen müssen. Ein Gutes hat es ja, die Zeit vergeht so schnell.“

Als er wegen seines anhaltenden Hustens zum Feldarzt geht, wird er mehrfach als Simulant weggeschickt. André sagt, er werde einfach die Tage bis zum nächsten Skatturnier zählen. Das Skatturnier wird er nicht mehr erleben. Eine Woche, nachdem er den Brief verfasst hat, ist André Horn tot.

Udo Horn atmet schwer, macht lange Pausen beim Reden, stottert. Seit ihn die Nachricht vom Tod seines Sohnes erreicht hat, ist der ehemalige Schlosser und Schweißer arbeitsunfähig. Seine Frau meint: „Es muss auch mal Ruhe einkehren.“ Aber Udo Horn findet keine Ruhe. Auf dem Wohnzimmertisch stapeln sich aktenordnerweise Papiere: wissenschaftliche Studien, medizinische Gutachten, Jahre des Briefwechsels mit Behörden und Ministerien.

Ein Vermerk des Generaloberstabsarztes der Bundeswehr hält fest: Patient liegt seit zwei Tagen mit Magenbeschwerden auf der Inneren Station. Am 31. Januar sehen die Ärzte „Anzeichen einer Lungenbeteiligung“. Auf dem Weg zum Röntgen und später zur Toilette bricht André Horn zusammen. An den Ellbogen und am Brustkorb bilden sich Hautblutungen – Anzeichen für eine Hirnhautentzündung oder auch Leukämie. Der letzte Befund um 15 Uhr lautet auf „atypische Pneumonie“ – eine Form der Lungenentzündung, wie sie seit November 1999 bei etwa 150 Bundeswehrsoldaten festgestellt wurde.

Nachts um halb zwölf klingelt in Neupetershain das Telefon. Die Bundeswehr teilt den Eltern mit, dass André an einer Hirnhautentzündung erkrankt sei und nach Deutschland ausgeflogen werde.

„Das Balkansyndrom“

Am Morgen erreicht Udo Horn der nächste Anruf, dieses Mal aus dem Bundeswehrkrankenhaus in Ulm – wo Andrés Leiche zur Obduktion liegt. Der Obduktionsbericht hält fest, dass keine Hirnhaut entzündenden Meningokokken nachgewiesen werden konnten.

Uranmunition in Deutschland: „Das Problem der Abfallbeseitigung“

Das deutsche Verteidigungsministerium führte seit 1968 Aktenvermerke über Uranmunition und stand im engen Austausch mit der US-Armee, die Munition mit abgereichertem Uran (depleted uranium, DU) seit den Sechzigern erforschte. Die Bundeswehr selbst ließ die panzerbrechende Wunderwaffe ab 1970 durch die Rüstungssparte des Unternehmens Rheinmetall ...

MEHR >

Zu dieser Zeit häuften sich Berichte, wonach die US-Armee während der Jugoslawienkriege Uranmunition eingesetzt hätte. Ehemalige Kfor-Soldaten erkrankten vermehrt an Krebs, einige starben rasch. Das „Balkansyndrom“ war geboren: Ein Begriff in Anlehnung an das „Golfkriegssyndrom“, unter dem Veteranen des zweiten Golfkriegs ihre Strahlenerkrankungen oder Gendefekte ihrer Kinder in Zusammenhang mit Uranmunition bringen. Jeder vierte der 700.000 Soldaten leidet unter dem Syndrom, seit die US-Armee 1991 im Irak und Kuwait erstmals im großen Stil Uranmunition einsetzte, genannt DU-Munition, vom englischen Begriff depleted uranium (abgereichertes Uran). Da schwer nachweisbar ist, dass die Symptome mit dem Einsatz der Munition zusammenhängen, wurde das Golfkriegssyndrom von Großbritannien erst 2005 als Krankheit anerkannt. Dadurch erhielten 6.000 der 54.000 britischen Soldaten Anspruch auf Entschädigung. Die USA bestreiten einen Zusammenhang zwischen Uranmunition und Krankheiten bis heute.

Die Bundeswehr versicherte, es bestehe keine Einatmungsgefahr, da sich das feinstaubige Uranoxid nach der Explosion rasch lege. Ein leitender Offizier, der in der Anfangsphase der Kfor-Mission im Kosovo stationiert war, beschrieb der damaligen Wehrbeauftragten des Bundestags ganz andere Eindrücke: „In den ersten drei Monaten, also in der trockenen Periode, waren die Staubaufwirbelungen selbst im Lager teilweise so hoch, dass man nichts mehr sehen konnte.“ Die Soldaten sowie die Fahrzeuge seien „zwangsläufig mit dem belasteten Boden in Kontakt gekommen“. Soldaten hätten ohne Schutzkleidung Fahrzeuge geräumt, die mit Uranmunition beschossen worden waren, so der Offizier. Heute schreibt die Bundeswehr für solche Räumarbeiten ABC-Schutzanzüge, Geigerzähler und Atemmasken vor.

„Massenvernichtungswaffe“?

Asaf Duraković, ein ehemaliger Oberst der US-Armee, untersuchte als Chef der Nuklearforschung des Pentagons zwölf Jahre lang gesundheitliche Langzeitschäden durch Uranmunition. Duraković wurde gefeuert, als er seine Forschung fortsetzen wollte, ...

MEHR >

Zu dem Schluss, dass die verschossene Uranmunition auch gravierende ökologische Folgen habe, kam indes die Umweltschutzbehörde der Vereinten Nationen in mehreren Berichten. Ihre Forderung, die gefährliche Munition aus dem Boden zu holen, verhallte jedoch ungehört.

Während Privatunternehmen und Nichtregierungsorganisationen bis heute bei der Kfor um Minenräumungsaufträge buhlen, will mit Uranmunition niemand etwas zu tun haben. Auf Anfrage, wer wann wo genau wie viel Uranmunition geräumt hat, gibt man sich wortkarg. Die Kfor verschickt Jahre alte Pressemitteilungen, die Gefahren durch Uranmunition verneinen. Sicher scheint nur eines: Eine nennenswerte Räumung von Uran-Munition hat es im Kosovo nie gegeben.

Sofern eine Räumung logistisch überhaupt umzusetzen wäre, ginge es um Billionen von Dollar – ganz zu schweigen von Entschädigungszahlungen für gesundheitliche Langzeitfolgen. Damit beschäftigt sich Nebojša Srbljak. Er leitet die Kardiologie im serbischen Krankenhaus von Mitrovica, wo er als Co-Autor an der einzigen Studie beteiligt war, die von 1997 bis 2000 Krebsfälle im Norden des Kosovo auswertete – also vor, während und unmittelbar nach dem Krieg.

„Der Staat ist mein Feind“

Das beunruhigende Ergebnis: Die Zahl bösartiger Krebsfälle mit meist tödlichem Ausgang stieg im ersten Nachkriegsjahr von rund zwei auf 5,45 Prozent. Besonders stark betroffen waren Männer im Alter zwischen 30 und 40, also jene Bevölkerungsgruppe, die am unmittelbarsten am Kriegsgeschehen beteiligt war. In persönlichen Gesprächen würden die albanischen Kollegen seine besorgniserregenden Befunde und Schlussfolgerungen teilen, sagt Srbljak. Doch keiner von ihnen traue sich, das öffentlich zu äußern. Srbljak glaubt, seine Kollegen hätten Angst, andernfalls die Fördergelder aus dem Westen zu verlieren. Srbljak ist überzeugt, dass NATO und EU beim Thema Uranmunition jegliche Aufklärung verhinderten.

„Ein schleichender Genozid“ – Der Kardiologe Nebojša Srbljak im Interview

Auch Udo Horn vermisst den Willen zur Aufklärung. Er ist sich inzwischen sicher, dass auch André an den Folgen der Uranmunition starb. In anderen Ländern sei der Zusammenhang zwischen dem Einsatz von Uranmunition und Erkrankungen von Soldaten längst eingestanden worden. Das italienische Verteidigungsministerium etwa zahlte 2008 insgesamt 170 Millionen Euro Entschädigungen an Soldaten oder deren Hinterbliebenen.

Auf einer Liste der im Einsatz gestorbenen Bundeswehrsoldaten ist der Name André Horn bis heute mit einem Fragezeichen versehen: Todesursache unbekannt. Dasselbe gilt für 24 seiner Kameraden. Sie alle kamen in Gebieten zu Tode, in denen Uranmunition verschossen wurde.

Vor dem Bundestag fordert Udo Horn Aufklärung über den Tod seines Sohnes – dafür will er ihn exhumieren lassen (Foto: Marius Münstermann)

Kosovo-SerbenDie da oben, die da unten

Kosovo-SerbenDie da oben, die da unten PristinaWo nichts ist, wie es sein sollte

PristinaWo nichts ist, wie es sein sollte RückkehrerDreimal Deutschland und zurück

RückkehrerDreimal Deutschland und zurück Studentenproteste in PristinaDagegen! Dafür! Zukunft!

Studentenproteste in PristinaDagegen! Dafür! Zukunft! UranmunitionVerschossen, vergessen

UranmunitionVerschossen, vergessen Heiraten auf AlbanischDie Show ihres Lebens

Heiraten auf AlbanischDie Show ihres Lebens Junge KunstszeneÜberlebenskunst

Junge KunstszeneÜberlebenskunst Nationaltorwart Kushtrim MushicaEine große Nummer

Nationaltorwart Kushtrim MushicaEine große Nummer TV-Moderatorin Jeta XharraDie Unbequeme

TV-Moderatorin Jeta XharraDie Unbequeme Unterwegs in DragashEingewandert

Unterwegs in DragashEingewandert BundeswehrMission im Konjunktiv

BundeswehrMission im Konjunktiv UmweltKohle ohne Ende

UmweltKohle ohne Ende EDITORIAL

EDITORIAL Vor dem Haus seines Onkels öffnet Nikola seine Jacke, um die Wunde an seinem Hals zu zeigen (Foto: Uli Reinhardt)

Vor dem Haus seines Onkels öffnet Nikola seine Jacke, um die Wunde an seinem Hals zu zeigen (Foto: Uli Reinhardt)

André Horn kurz vor seinem Tod im Feldlager der Bundeswehr in Prizren (Foto: privat)

André Horn kurz vor seinem Tod im Feldlager der Bundeswehr in Prizren (Foto: privat)