Es ist 15 Jahre her, dass Dunja Marković in ihrer eigenen Stadt einen Kaffee trinken war. Orahovac ist heute eine geteilte Stadt. In ihrem Viertel gibt es keine Cafés mehr. Keine Restaurants, keine Buchläden, keine Kleidergeschäfte. Niemals würde Dunja einfach so rübergehen, dorthin, wo die Anderen leben. „Ich mag es nicht, wie sie mich ansehen“, sagt Dunja. „Es macht mir Angst.“

Dunja und ihre Familie gehören zu der meistgehassten Minderheit im Kosovo. Sie sind Serben.

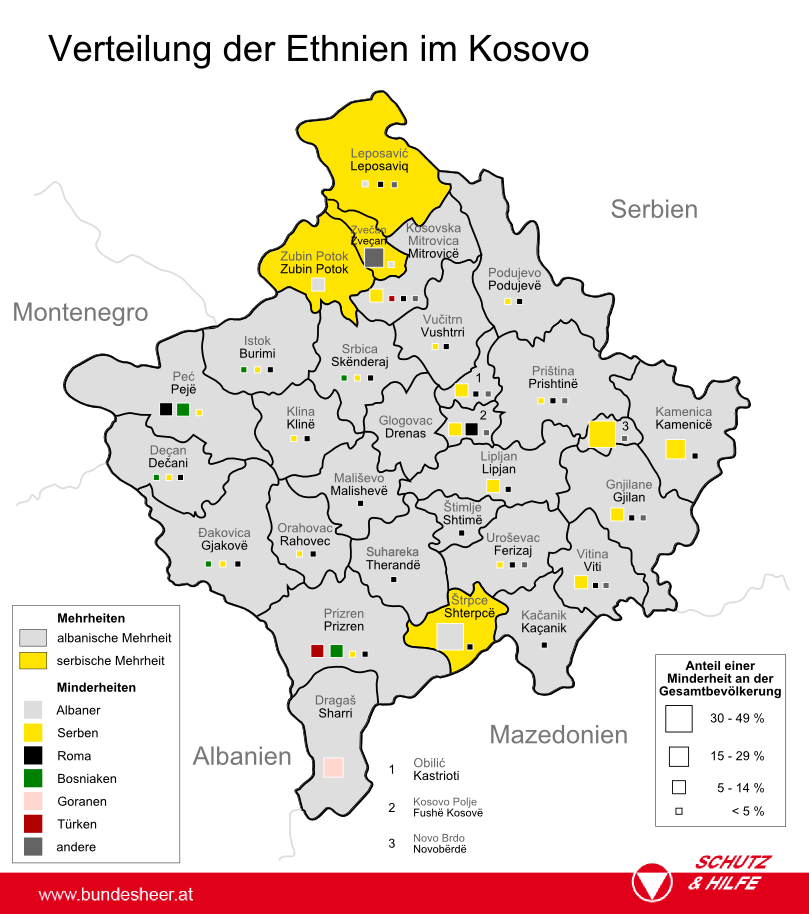

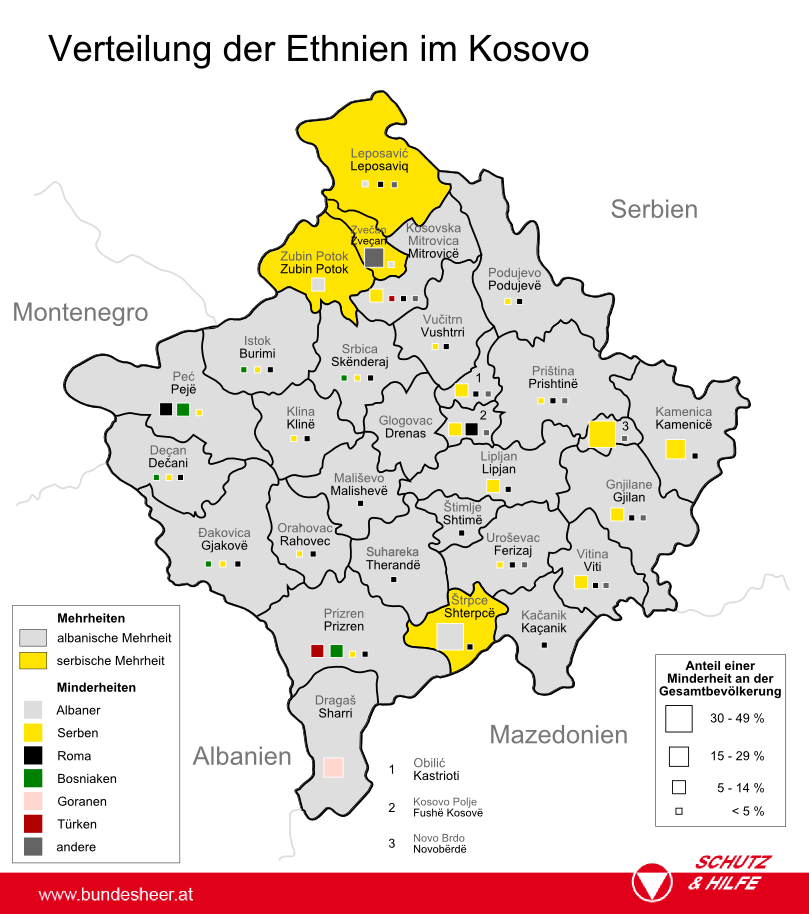

Kosovo ist gespalten. Jeder Ort trägt zwei Namen, einen albanischen und einen serbischen. Die Serben wohnen in Orahovac, die Albaner in Rahovec. In Orahovac steht eine Kirche, in Rahovec eine Moschee. Serben und Albaner leben nicht miteinander, sondern nebeneinander. Und wenn möglich ohneeinander. Es gibt keinen Grenzzaun, der sie trennt. Jeder weiß, wo die unsichtbare Linie verläuft.

Ausgegrenzt – Rundgang durch das serbische Viertel in Orahovac

Mit ihrem Ehemann und den vier Kindern wohnt Dunja hinter einer Mauer, nur durch ein großes Stahltor kommt man hinein. Innerhalb der Mauer steht auf rissigem Asphalt ein kleines Haus mit hellen Wänden. Ein Haus ohne Fenster zur Straße bedeutet in Orahovac weniger Ärger.

Dunjas Ehemann sitzt auf einem braunen, abgewetzten Sofa, neben ihm seine drei Töchter. Dunja selbst kauert auf einem kleinen Hocker. Alle schauen auf den in der Ecke stehenden, mit Klebeband zusammengehaltenen Fernseher, in dem eine Telenovela läuft. Neben dem Fernseher spielt der dreijährige Sohn Autorennen an einem Computer mit Röhrenbildschirm. An manchen Tagen sitzen sie stundenlang so da.

„Ich weine jeden Tag“

Die fünf Sofas in den zwei Zimmern des Hauses werden nachts zu Betten. Die Familie lebt von 170 Euro Sozialhilfe im Monat. Dunjas Mann ist arbeitslos, so wie die meisten Serben im Viertel. Das Geld reicht nicht. Deshalb lassen sie im kleinen Kiosk um die Ecke anschreiben. Dunja sagt das ganz selbstverständlich. Wenn sie lacht, lachen ihre Augen nicht mit. Geldsorgen, mangelnde Wasser- und Stromversorgung gehören zu ihrem Alltag. Und das Gefühl, in ihrem Land nicht frei zu sein. „Ich weine jeden Tag“, sagt sie.

Vor dem Krieg, als Orahovac die Heimat von 5000 Serben war, fühlten Dunja und ihre Familie sich sicher. Heute traut sich keiner der Serben aus Orahovac, seinen richtigen Namen zu nennen. Auch Dunja heißt anders. Die rund 300, die geblieben sind, leben in Angst vor ihren albanischen Mitbürgern. Ihr Lebensraum beschränkt sich auf ein paar Straßen, die ihre Kirche umgeben, am Rande der Stadt, etwas höher gelegen als der Rest. Sie blicken hinunter auf ein Häusermeer, aus deren Mitte sich die Minarette erheben. „Down“ – unten – das ist dort, wo die Albaner leben.

Dienstags und freitags fährt frühmorgens ein Bus von Orahovac nach Nord-Mitrovica. In diesem Stadtteil im Nordkosovo sind die Serben in der Mehrheit. Es gibt 34 Sitzplätze, doch mehr als doppelt so viele Personen quetschen sich jedes Mal in den Bus. Zwei Stunden dauert die Fahrt. In Mitrovica angekommen, haben sie bis mittags Zeit, um all das zu besorgen, was es in Orahovac nicht gibt – oder was sie nicht in albanischen Geschäften kaufen wollen.

Kann man gut in einem Staat leben, den man als solchen nicht anerkennt?

Jene Serben, die verstreut über das Land in Enklaven und eigenen Stadtvierteln leben, sind seit 15 Jahren isoliert. Früher waren sie die Herren, heute sind sie Geächtete. Aber wie soll man auch gut mit Nachbarn leben, deren Staat man nicht anerkennt? Wie soll man am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, wenn man die Sprache der Mehrheit nicht spricht? Und nicht sprechen möchte.

Das serbische Viertel in Orahovac ist eine Ruinenstadt: Leerstehende Häuser ohne Dächer, eingeschlagene Fensterscheiben, eingefallene Steinmauern. Es gibt drei Kioske, ein Schulgebäude, einen Hausarzt, der nur Rezepte ausstellt. Das nächste Krankenhaus für Serben liegt in Nord-Mitrovica. Sich im Krankenhaus der Albaner behandeln zu lassen – undenkbar.

Dunja würde niemals zu Fuß nach „unten“ gehen. Wenn sie einkaufen will oder etwas bei der Stadtverwaltung klären muss – die einzigen Gründe, ihren Teil der Stadt zu verlassen – bittet sie Ivo, einen Freund der Familie, sie mit dem Auto zu fahren.

Ivo wohnt nur ein paar Häuser weiter mit seiner Frau und den zwei Kindern, ebenfalls hinter Mauer und Stahltor. Auf dem Weg zu seinem Haus passiert man eine Ruine, die einmal ein Café war, bevor am 17. Dezember 1999 zwei Bomben hochgingen. Ivo weiß das Datum genau, er war fünf Minuten vor der Explosion noch dort. Ein Mann starb, 15 Menschen wurden verletzt. Heute ist nur noch die Fassade mit den stählernen Tür- und Fensterrahmen übrig, mit Brettern vernagelt, von Stacheldraht umwickelt. Wo früher einmal das soziale Leben der Serben stattfand, stapelt sich heute Müll.

Ivo fährt mit Dunja und ihrer ältesten Tochter zum Einkaufen in den Supermarkt. Er wartet geduldig, bis die beiden ausgerechnet haben, was sie sich leisten können: Mehl, Zucker, ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse, Reiswaffeln, Wasser.

Es herrscht Sprachlosigkeit zwischen den Volksgruppen im Kosovo

Währenddessen sucht Ivo nach einer Speicherkarte für seine Kamera. Er bittet eine Verkäuferin, ihm die passende Karte aus einem diebstahlsicheren Glaskasten zu geben. Da er kein Albanisch kann, spricht er sie auf Serbisch an. Ohne ihn anzuschauen und mit ausdrucksloser Mine schüttelt sie den Kopf. Auf Serbisch möchte sie nicht mit ihm sprechen.

Die meisten Albaner, jedenfalls die über 20-jährigen, sprechen Serbisch. Das mussten sie im ehemaligen Jugoslawien. Die Szene im Supermarkt nimmt Ivo apathisch hin. „Es ist die Zeit der Albaner“, sagt er. „Wir leben hier nicht, wir gehen unter.“

Was würde passieren, wenn er einfach hinunter in die Stadt ginge und sich zwischen die Albaner in ein Café setzen würde? „Nichts“, sagt Ivo. „Vielleicht nichts. Vielleicht aber doch etwas. Ich weiß es nicht. “

Im März verkauften wieder fünf Serben ihre Häuser an Albaner. Einer nach dem anderen verlässt Orahovac. Ihre Gemeinschaft löst sich auf. Auch Ivo würde lieber heute als morgen gehen.

„Wir haben hier keine Zukunft“

„Kosovo ist meine Heimat“, sagt er. „Ich bin in Orahovac geboren und aufgewachsen, ich will nicht weg. Aber wir haben hier keine Zukunft. Wir warten auf bessere Zeiten, von Jahr zu Jahr, aber nach 15 Jahren ist die Situation immer noch die gleiche.“

Der Blick vom serbischen Viertel nach „unten“, wo die Albaner leben (Foto: Uli Reinhardt)

Die Betonlinie markiert die Grenze, hinter der das serbische Viertel beginnt (Foto: Uli Reinhardt)

Immer mehr Serben verlassen die Stadt und lassen leerstehende Häuser zurück (Foto: Uli Reinhardt)

Fanija ist Dunjas älteste Tochter. Auf ihren Facebook-Bildern sieht man die 16-Jährige oft mit ihren Freundinnen vor kaputten Steinmauern oder Häusern ohne Fassade. Sie geht in die 10. Klasse zusammen mit nur drei anderen serbischen Jugendlichen. Die gesamte Schule, die Grund- und weiterführende Schule in einem ist, besuchen gerade einmal etwa 50 Schüler. Um sie kümmern sich 30 Lehrer. Wer kann, schickt seine Kinder nach Nord-Mitrovica in die Schule. Sogar die Lehrer machen es so.

Vor dem Krieg war das Schulhaus ein Supermarkt. Als sich die Serben an den Stadtrand zurückzogen, mussten sie improvisieren. 15 Jahre später ist dauerhaft geworden, was vorläufig sein sollte. Anders als „unten“ gilt hier der serbische Lehrplan. Bezahlt werden die Lehrer von der Republik Serbien, so wie alle Angestellten an serbischen Schulen, Krankenhäusern und in der Gemeindeverwaltung.

Gefangen in einem Doppelleben

Die Kosovo-Serben führen ein Doppelleben. Sie besitzen noch ihre serbischen Dokumente; wenn sie reisen, dann mit ihrem serbischen Pass. Sie haben ihre eigenen Schulen und Verwaltungen. In den Kofferräumen ihrer Autos liegen noch die serbischen Nummernschilder, die sie erst hinter der Grenze anschrauben. Sie sind Staatsbürger der Republik Kosovo, die sie nicht sein wollen. Und sie sind Bürger Serbiens, die sie zu sein beharren, aber nicht mehr sind.

„Unten“ merkt man heute nicht einmal, dass die Serben fehlen. In einem Café sitzt der Albaner Ruzhdi Hoxha, ein Künstler. Am liebsten würde er gar nicht über die Serben sprechen. Dann erzählt er doch, wie sein Volk jahrelang unterdrückt wurde. „Unter Tito ging es uns Albanern gut. Doch unter Milošević konnten wir im Kosovo nicht leben.“

Hoxha ist 50 Jahre alt, er erinnert sich noch gut an die Zeit vor dem Krieg. Jeder Albaner in Orahovac kann seine persönliche Geschichte von Schikane, Vertreibung und Mord erzählen.

Hoxha weiß, dass die Serben heute in keiner guten Lage sind. Er sagt, wenn sie keine Arbeit haben, dann deshalb, weil sie keine suchen. Wenn sie ausgegrenzt würden wegen der Sprache, „dann sollen sie eben Albanisch lernen. Wenn sie nach Deutschland gehen, dann müssen sie dort auch Deutsch sprechen und nicht Serbisch“. Mit anderen Worten: Das hier ist ein albanisches Land.

„Sie sind wie sie sind, aber sie sind willkommen“

Qazim Korenica arbeitet in dem Café, in dem Hoxha seinen Kaffee trinkt. Als er 1999 mit seiner Familie nach Albanien floh, musste er mit ansehen, wie die serbischen Milizen eine alte Frau aus ihrem Auto zerrten und ihr in den Kopf schossen. Dann haben sie gedroht, seinen Bruder zu erschießen. Qazim war damals sieben Jahre alt.

Über die Serben sagt er heute: „Sie sind wie sie sind, aber sie sind willkommen.“ Serbische Freunde hat er keine. Einer seiner Freunde, Hasan Deliu, der ebenfalls in dem Café arbeitet, ist 18 Jahre alt; er kann sich an den Krieg kaum noch erinnern. Hasan könnte sich vorstellen, eine serbische Freundin zu haben. Für eine Weile. Doch er könnte keine Familie mit ihr gründen, seine Eltern würden das nicht akzeptieren.

Warum nicht?

„Kosovo je Srbija“ – Kosovo ist Serbien – steht auf dem Sportplatz im serbischen Viertel geschrieben (Foto: Uli Reinhardt)

Kosovo-SerbenDie da oben, die da unten

Kosovo-SerbenDie da oben, die da unten PristinaWo nichts ist, wie es sein sollte

PristinaWo nichts ist, wie es sein sollte RückkehrerDreimal Deutschland und zurück

RückkehrerDreimal Deutschland und zurück Studentenproteste in PristinaDagegen! Dafür! Zukunft!

Studentenproteste in PristinaDagegen! Dafür! Zukunft! UranmunitionVerschossen, vergessen

UranmunitionVerschossen, vergessen Heiraten auf AlbanischDie Show ihres Lebens

Heiraten auf AlbanischDie Show ihres Lebens Junge KunstszeneÜberlebenskunst

Junge KunstszeneÜberlebenskunst Nationaltorwart Kushtrim MushicaEine große Nummer

Nationaltorwart Kushtrim MushicaEine große Nummer TV-Moderatorin Jeta XharraDie Unbequeme

TV-Moderatorin Jeta XharraDie Unbequeme Unterwegs in DragashEingewandert

Unterwegs in DragashEingewandert BundeswehrMission im Konjunktiv

BundeswehrMission im Konjunktiv UmweltKohle ohne Ende

UmweltKohle ohne Ende EDITORIAL

EDITORIAL

Der Blick vom serbischen Viertel nach „unten“, wo die Albaner leben (Foto: Uli Reinhardt)

Der Blick vom serbischen Viertel nach „unten“, wo die Albaner leben (Foto: Uli Reinhardt) Die Betonlinie markiert die Grenze, hinter der das serbische Viertel beginnt (Foto: Uli Reinhardt)

Die Betonlinie markiert die Grenze, hinter der das serbische Viertel beginnt (Foto: Uli Reinhardt) Immer mehr Serben verlassen die Stadt und lassen leerstehende Häuser zurück (Foto: Uli Reinhardt)

Immer mehr Serben verlassen die Stadt und lassen leerstehende Häuser zurück (Foto: Uli Reinhardt) Während ihrer Besuche bei Serben und Albanern im Kosovo hat

Während ihrer Besuche bei Serben und Albanern im Kosovo hat